中国白酒文化遗产传承人赖高淮酒_味道原酒的历史和文化溯源

“没有历史的酒,不是好酒;没有品牌的酒,是没人喝的酒。不管市场如何变化,这是中国白酒颠覆不破的真理。”

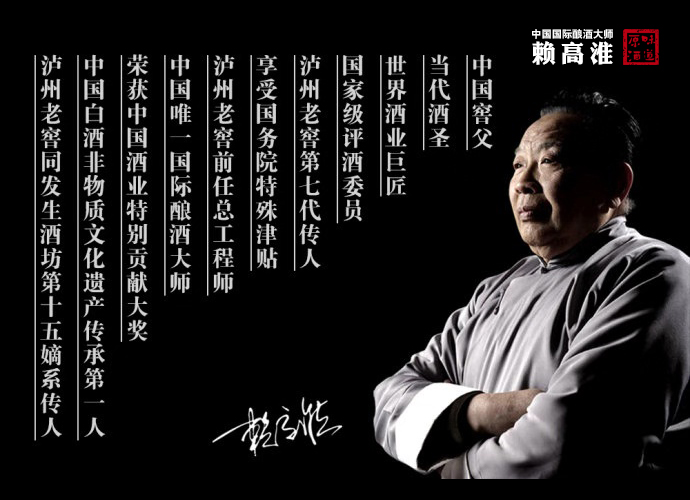

国际酿酒大师、中国著名白酒专家赖高淮认为一个品牌的出现,需要条件,一个品牌的生存,需要历史和文化的积淀与传承!任何品牌的市场定位,虽然要以消费者的需求为前提,但品牌的文化基因是其根源。绝对原酒业有限公司是泸州赖族酒业有限公司的百年老窖池“赖槽坊”酿造出来的性价比较高的中端酒品。 “赖槽坊”的前身是建造于清朝同治年间的同发生槽坊,是泸州老窖36座百年槽坊之一。距今已有300多年历史了,是赖公高淮的父亲传承给他的赖家祖业,从清朝同治年间开始,赖家就凭借着这一槽坊发家。

赖公高淮是泸州老窖原厂长,中国白酒唯一国际酿酒大师、泸州老窖第九代传人。“赖槽坊”是赖高淮金色童年最大、最有趣的乐园,赖高淮与工人们一起抬粮下糟,一起踩曲摘酒,一起储存勾调……绵延数百年的“赖槽坊”,说不清是什么时候出的第一口酒,也说不清第一次出酒是什么味道。一排排酒窖,一堆堆酿酒原粮,一列列酒缸酒坛及忙碌着的酿酒工人,也成了赖高淮捉迷藏、问东问西弄懂一个个好奇问题的“富矿”。

就这样,赖公高淮从原粮种植,到粮食选择、踩曲、发酵、下窖、蒸馏、摘酒,再到存储、勾兑调味……开始了对中国酿酒的第一笔笔记,将生物霉菌的多样性、可变性、瞬态性、不确定性、复杂性等等进行了第一次考证记载,将中国酿酒技术第一次以文字的方式表述了出来。

中国白酒,辈辈代代都是以“口传心授”,凭酿酒人的灵性和感悟传承下来的,赖公高淮第一次将“赖槽坊”演绎成一系列有生命、有深度、有广度、有功能、有情感的酒体发酵、酿造过程后,世界为之震惊了。美国有关机构召集世界酿酒专家共同论证,得出全世界一致结论,中国赖高淮,是世界白酒酿造工艺当之无愧的国际酿酒大师,中国酿酒窖池研究的“窖父”。这就是味道原酒品牌所特有的文化基因,而且必须坚守原生态文化底线。

赖公高淮整整记录了50年酿酒技术的一摞摞笔记本,凝结成了《浓香型白酒生产工艺》、《制曲工艺与质量》、《白酒微生物培育与利用》、《白酒勾兑调味技术》等一本本专著的出版,都是中国第一出版:1955年初到泸州老窖酒厂任技术员后,首创了“人工培养老窖”、“浓香型白酒勾兑技术”、“新型白酒(即固液结合蒸馏酒)工艺”等,还研制开发了“52度供出口大曲酒”、“38度供特曲酒”、“浓香型白酒数学模型和微机勾兑技术”、“人参皂甙功能型白酒”、“多香型泸州窖酒”、“醇净型白酒”等,先后获得十多项重大科技成果奖;1957年为国家科委提供“分层回酒”“断吹回酒”“以糟养窖”等酿酒高新技术;1959年,在全国首创酿酒副产物利用技术,开启酒业循环经济;1966年,作为中国酿酒技术的传播者,开始组织开设全国酿酒师培训班;1979年主持完成科研项目“人工培育老窖泥技术”荣获四川省科技进步三等奖;1988年主持研发“计算机勾兑技术”荣获商业部科技成果二等奖;1984年被四川省政府授予“为四川发展名酒,提高名酒质量作出重大贡献”荣誉称号,享受国务院有突出贡献科技专家的政府特殊津贴;1986年编著出版书籍《四川名优白酒勾兑技术》;1987年,荣膺首枚国际金奖“金鹰奖”,并先后获莫斯科、布达佩斯、吉隆坡等多项国际金奖,重启中国白酒国际金奖之门;1991年获“全国自学成才优秀人物”被国务院批准为酿酒业非物质文化唯一传承人,享受国务院津贴,央视专题报道称其为酒界泰斗,国家级酿酒专家、国际酿酒大师。1992年主持研发“浓香型白酒勾兑技术”荣获泸州市科技成果一等奖、四川省科技进步三等奖。评选为“全国突出贡献科技人才”、泸州市第二批“有突出贡献的专业技术拔尖人才”。1994年,被原国家主席杨尚昆称为“中国酒圣”;2002年编著出版书籍《新型白酒生产工艺与勾调技术》;编写并发表了《泸州老窖大曲酒工艺技术研究》、《浓香型白酒勾兑技术》、《浓香型白酒生产工艺学》、《大曲酒酿造化验分析方法》等数十篇论文和作品,对白酒行业的发展发挥了积极作用;2007年,被国务院批准为酿酒业非物质文化遗产传承第一人,享受国务院政府津贴专家;2008年,成为央视《人物》专版推出的第一个也是迄今唯一一个国家级酿酒专家。

赖公高淮用一生的心血告诉世界,酿造“味道原酒”,其技术的复杂程度之高令人惊叹。

以糠壳作为成酿酒理想的填充剂来说。数百年来,世世代代人经历无数次失败后,得出结论,糠壳副作用小,疏松作用强,能调节淀粉浓度,调节酸度,以利微生物的生长和酶的作用,并能吸收浆水和保持酒精,为发酵和蒸馏创造有利条件,而且物美价廉,来源广泛。

就糠壳的用量这一点,在四川省范围内,一般用量在18%~25%,省外用量一般在12%~15%,地理条件不同,气候条件不同,用量就不同;在用法上,一般遵循热减秋加,9~12月为21%~23%,1~4月为20%~22%,5~7月为12%~20%。为什么要热减秋加呢?因为进入热季后,糟醅酸度高,就要通过加糠降低酸度,增加疏松度和骨力,才能发酵。

同时,还要在酿造过程中,根据淀粉含量高低确定用糠壳数量,糟醅残余淀粉含量高,用糠量就要高,反之则用糠量就要少;根据糟醅水分大小确定用糠量大小,水分高,则用糠量要大,水分小则用糠量要小,但是,糟醅水分又是一个不稳定的变量,保持糟醅水分含量大些,是为了保证蒸馏效果,但又容易把酒做糙;保持糟醅水分小,又是为了把糟醅做细腻,提高酒质。所以,从这个辩证角度讲,大加大减用糠量都不科学和理想,掌握这一点,只能靠酿酒人的悟性和口传心授的酿酒技艺、经验积累。

就糠壳的质量,与酿酒的酒质、出酒量也有很大关系。糠壳必须新鲜,在粗细度上,还有很大讲究。一般来讲,粗糠出酒率高,但酒质爆辣、寡淡;细糠酒质好,但酿造操作困难,技艺不容易掌握。所以,就糠壳粗,也很有讲究,必须以4~6瓣开为准;糠壳虽然是以纤维为主体,但果胶含量高,在酿酒过程中生成甲醛、甲醇等有害物质和生糠气味,所以,在加糠前,还要将糠壳进行蒸糠处理。 只有严格按照传统的工艺流程,才能把糠壳熟化成“熟糠配料”用料。在加糠过程中,要以数百年传承下来的传统工艺,才能实现“柔熟不腻、疏松不糙”的用糠标准,实现既保证酿酒产量,又保证酒质的酿酒标准。 仅一个用糠都需要如此精确,选粮、选水、制曲、用粮、粹粮、发酵、回泥、回糟、回酒发酵、温控、水控、储存、勾调……进入一系列更加复杂的工艺,就更不是基本技术专著就能解决得了的系统生物工程了。 所有的这些酿酒文化,都是无法用文字描述清楚的,因为它是人们在历史的长河中,以时间和无数次成功与失败的生产实践积累经验。所以,没有历史的酒,不是好酒;没有品牌的酒,是没人喝的酒!不管市场如何变化,中国人喝具有中国品味、中国价值的酒的规律是无法改变的。至于创新,只能在营销手段上去想办法,将传统文化多在表述上、在形态演绎上做功课,使之如何与时代精神结合起来,对接好消费者的心态和精神需求。